新时代 “星”风采——蜜蜂所四支队伍之星系列宣传之

科研之星(1):齐素贞

齐素贞,女,中国农业科学院蜜蜂研究所蜂产品质量与风险评估创新团队骨干,主要研究方向为蜂产品质量安全与风险评估。

入职以来,围绕蜂产品质量与风险评估这一科研方向,从蜂业生产实际出发,力求产学结合,使科研工作与生产需求紧密结合。针对手性拟除虫菊酯类杀螨剂-氟氯苯氰菊酯在蜂巢中的时空变化行为和对蜜蜂的毒性作用研究这一问题,首先建立了氟氯苯氰菊酯对映异构体的拆分和定量分析、室内蜜蜂风险评估方法,系统研究了氟氯苯氰菊酯对蜜蜂幼虫发育和成蜂生存风险,证明了残留氟氯苯氰菊酯对蜜蜂存在亚致死效应,可能危害蜂群健康发展,需要加强对其在蜂巢中时空-迁移转化规律的研究。

微塑料是目前在环境中普遍存在的一种污染物,且在蜜蜂体表中已发现微塑料的存在。她通过室内毒性评估方法,系统地研究了微塑料颗粒对蜜蜂生存和肠道健康的影响,发现聚苯乙烯颗粒在短期内对蜜蜂的生存风险不大,但可显著影响蜜蜂的肠道健康稳态,降低蜜蜂肠道菌群多样性;且当抗生素存在时,微塑料颗粒与抗生素协同作用,显著增加蜜蜂死亡。相关工作为环境污染物对蜜蜂的风险评价提供了新的研究角度和理论基础。

新时代 “星”风采——蜜蜂所四支队伍之星系列宣传之

科研之星(2):王妙

王妙,女,中国农业科学院蜜蜂研究所蜂产品质量与风险评估创新团队骨干。2020年在Cell子刊《Cell Reports》发表的蜜蜂级型分化论文,发现了蜜蜂幼虫发育和级型分化的RNA m6A甲基化调控机制。

2015年7月到所工作后,她面对的第一个挑战是,怎样尽快从一直从事的植物学研究方向转向蜜蜂研究。虽然都是利用分子生物学的手段和思路,但植物和昆虫差别很大。因此,她下定决心,舍弃以往10年积累的植物学知识和经验,一切从头学起。她从最基础开始,阅读大量文献和书籍,请教各位老师和蜂农,反复练习和试验,不断深入到充满奥秘的蜜蜂研究世界。在孜孜不倦的学习中,她不仅很快转入蜜蜂研究领域,还被其魅力深深吸引,仿佛又遇见了童年的自己,“那个痴迷观察和制作昆虫标本的我,那个对法布尔的《昆虫记》手不释卷的我,那个立志当科学家的我”。求学多年,兜兜转转,又回到了探索的初心。

刚工作的头两年,为了能够在蜜蜂越冬期做实验,她奔波在南方的各个蜂场。节假日离家最近的时候,是火车在德州站停靠的那5分钟。为了取到合适的样品,经常在山里一住就是半个月。那里狗比人多,蜂农为了追花逐蜜住在帐篷里。帐篷白天晒得又热又闷,晚上又冷得上冻,用水用电都不方便,而蜂农每天都有干不完的活。在这段时期,她不仅深入了解了蜜蜂的生活习性,也体会到了蜂农生活的艰辛,了解到他们的诉求。从那时起,她立志要做贴近需求的科学研究,让蜂产品提质增产,减少蜜蜂病害,让蜂农有更甜蜜的收获。

在关注蜜蜂研究进展的同时,她也积极了解科技前沿的发展。当时她的想法是,蜜蜂的基础研究要想有突破,就要用前沿方法解决经典问题。时逢RNA m6A甲基化研究刚刚兴起,北京大学的何川和贾桂芳课题组是这一研究领域的引领者。蜜蜂作为表观遗传学研究模型,有多种科学问题可以从这一方向得到解决与突破。于是,在团队老师的帮助下,她与北京大学建立了合作关系,开启了一段学习前沿学科并融会贯通到自己研究方向的历程。自此,有了对蜜蜂级型分化机制的全新揭示,并将研究成果发表在生物学TOP期刊上。此外,还先后与中科院生物物理所、北京生命科学研究所、浙江大学等机构进行了交流与合作。通过优势互补、学科交叉,不断碰撞出新的科研思路。

新时代 “星”风采——蜜蜂所四支队伍之星系列宣传之

科研之星(3):丁桂玲

丁桂玲,女,中国农业科学院蜜蜂研究所蜂种质资源与育种创新团队骨干。2006年到所工作,一直从事蜂资源的挖掘、利用与保护研究。

蜂资源特别是野生蜂资源的收集和调查均需要在野外进行,虽然工作条件不好,但依然可以苦中作乐。在育种室工作期间,为了收集九寨沟地区的中蜂样品,在蜂农老大爷满是诧异的眼神中手脚麻利地爬到房顶;在海口的蜂场被狂躁的蜜蜂追得无处可躲,被蜂场师傅语重心长的劝说改行;进行短头熊蜂的调查和采集时,由于蜂蛰后过敏急急忙忙从地里跑出来去找医院;为了采集双色熊蜂,初次体会了被蚂蟥叮咬后的疼痛。诸如此类的经历,不管它们本身有多不愉快,但最终都是败给了获得样品时的那份喜悦。

2016年她得到国家外专局以及国家留学基金委的资助,前往悉尼大学进行学习。期间正赶上东方蜜蜂种群在澳大利亚迅速扩张,于是便加入到合作实验室的相应课题研究工作中。随后,实验结果以封面文章发表在《Heredity》杂志。另一项发表于《Nature Ecology & Evolution》杂志上的研究结果在Nature杂志上还有专门的新闻评论文章给予了肯定。访学期间,她切实体会到国际一流研究者严谨的治学态度,也被他们对解决科学问题本身所倾注的热情所感染。后来,在国家自然科学基金委员会的资助下,开展对我国特有的蜂资源进行研究,取得了阶段性进展。

新时代 “星”风采——蜜蜂所四支队伍之星系列宣传之

科研之星(4):刘彦杰

刘彦杰,男,中国农业科学院蜜蜂研究所蜂种质资源与育种创新团队骨干。机缘巧合下接触了熊蜂相关的科学研究,至此经历了跨学科、跨专业后的重新摸索、重新学习的艰辛历程,逐渐更加了解熊蜂这种“可爱”的昆虫。熊蜂作为野生植物和大棚作物的授粉昆虫,具有重要的经济价值和生态价值。因此,他也变得更加喜欢熊蜂研究,希望能借助自身所学揭开熊蜂神秘面纱的点滴。

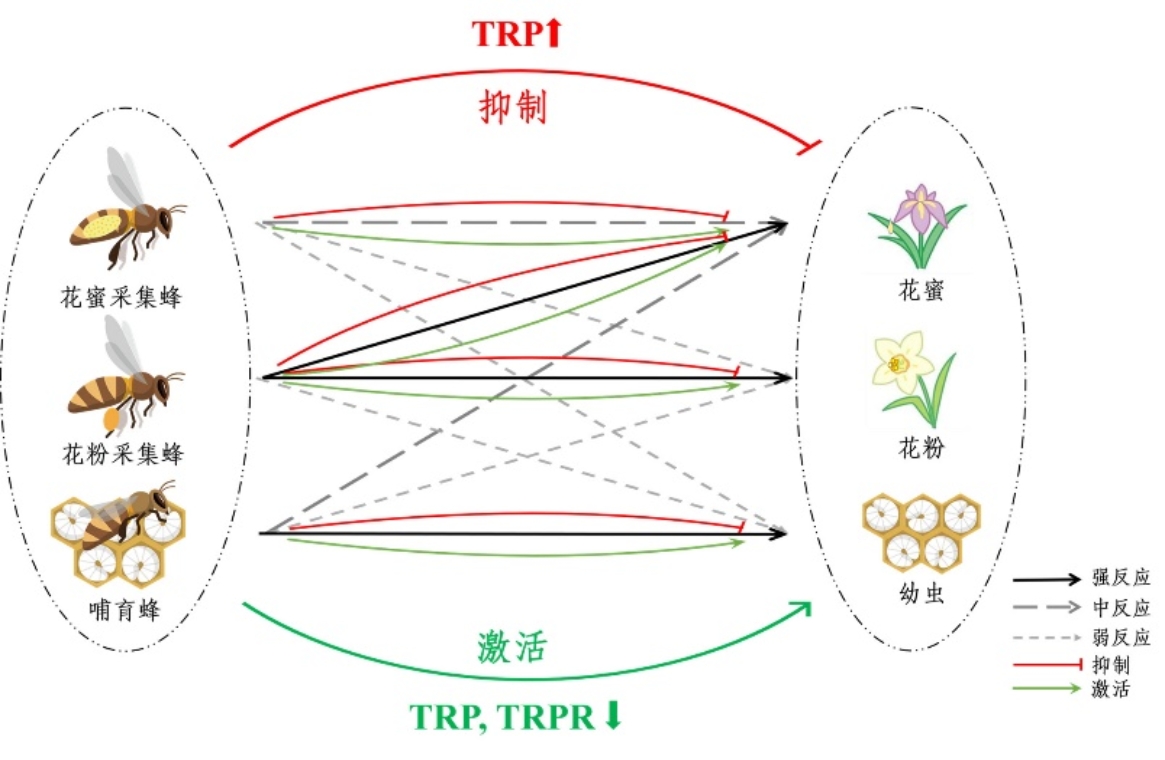

他始终坚持以熊蜂资源的更好挖掘与利用为导向,积极探索熊蜂先天免疫和生态适应性的研究,期望能为熊蜂的研究添砖加瓦;相关研究成果发表在《Journal of Immunology》《Apidologie》等多个杂志,也得到了国内及国际同行的鼓励。基于我国丰富的熊蜂资源,利用现有的组学技术对青藏高原地区多种特有熊蜂和华北地区广布种火红熊蜂生态适应性机制进行了探索研究,初步揭示了调控熊蜂生态适应性机制的相关通路及基因,为熊蜂生态适应性机制的深入研究奠定一定的基础。

此外,先天性免疫与熊蜂蜂群的健康密切相关,良好的先天性免疫系统将为熊蜂蜂群的健康繁育保驾护航。免疫系统是个庞大而复杂的网络,浩瀚的先天性免疫系统中模式识别受体是一类触发免疫系统反应的“开关”,是免疫应答的第一步。通过结构生物学和生物化学相关技术,初步揭示了肽聚糖识别蛋白识别细菌细胞壁肽聚糖的特征,为探索由此“开关”引发的免疫信号通路奠定了理论基础。无论是生态适应性还是先天免疫机制的研究,都基于我国丰富的熊蜂资源多样性,最终研究成果也将服务于我国熊蜂资源的深入保护和利用。

他认为,取得的这些研究进展仅仅是熊蜂这个“可爱”生物的冰山一角,作为熊蜂资源挖掘和利用的研究人员,未来需更加深入的研究,才有希望为我国熊蜂资源的挖掘和利用领域添砖加瓦。将来的研究工作更需要脚踏实地、埋头探索,在熊蜂的科学研究上践行使命担当,发挥科技优势,为我国熊蜂繁育助力,为农业绿色增产提质增效提供支撑;为满足新时代背景下老百姓对绿色、健康、安全生活的需求而努力,为研究所发展贡献一份力量!

新时代 “星”风采——蜜蜂所四支队伍之星系列宣传之

管理之星(1):褚艳娜

褚艳娜,女,2014年到所工作,2015年从科研岗调至科技管理处工作至今,目前从事成果转化、知识产权、乡村振兴等相关管理工作。参加工作6年来,一直秉承着负责、勤奋、热情的工作态度,较好的完成了本职工作,获得了大家的认可。

科研管理岗位工作具有多样性,科技处人员需要具备懂专业、会管理的综合能力。进入管理岗位之后,她深知能力的差距,尽可能通过多种途径学习专业知识、钻研科研管理业务。同时,她尽可能去做事,通过做事更加清楚能力的不足之处,更加有效锻炼和成长自己。通过不断地学习和实践,不断地积累工作经验,不断提升自身知识储备和工作能力。

面对琐碎繁杂日常管理工作,她坚持以高标准严要求对待工作,力求把每一项工作做实、做细、做好。尤其是在负责研究所专利预审流程管理工作后,工作要求时限紧、质量高。为了保证在限定时间内对每个预审案件予以有效答复,她对工作进行紧急重要性排序,要求自己在收到预审意见后必须第一时间处理,极力提高个人工作效率,并且经常半夜还在与发明人、代理机构沟通案件。在大家的共同努力下,研究所知识产权管理水平得到提高,专利质量得到提升。2020年研究所授权发明专利36项,授权数量较上年增长一倍,其中通过专利预审获得的发明专利共21项,占全部授权专利的58%。

道虽通不行不至,事虽小不为不成。作为一名普通科研管理人员,虽然没有惊人的工作业绩,但是她对工作的追求依然保持如一。无论是在什么岗位,做她应做之事,尽她应尽之职,像一只勤劳的小蜜蜂,勤勤恳恳地努力工作,为研究所发展添砖加瓦。

新时代 “星”风采——蜜蜂所四支队伍之星系列宣传之

管理之星(2):刘 曼

刘曼,女,2017年到蜜蜂所人事处(党办)工作,主要从事劳资、社保、博士后、编外人员等人事管理工作。工作期间,严格要求自己,坚持学习,认真履职,脚踏实地,热情服务。

待遇是保障职工最基本也是最重要的利益,她能够心贴心服务群众,对标政策法规,审慎做好服务保障工作,熟练掌握国家、北京市、院所劳资相关文件政策是保障职工利益最基本的专业素质。通过规范研究所工资发放流程,进一步提高了工资核定发放效率,为人事相关工作做好了保障。

为维护职工参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益,她积极认真研读社保政策、文件,深入思考分析,梳理业务办理流程,严格按照规定及时办理各项业务,保障养老保险制度改革顺利实施。在干部人才管理方面,她严控各项工作办理流程,确保职称评审、公开招聘、处级干部竞聘等工作保质保量完成。

新时代 “星”风采——蜜蜂所四支队伍之星系列宣传之

支撑之星:赵 文

赵文,女,农业农村部蜂产品质量监督检验测试中心(北京)业务骨干。检测是食品安全和产品质量的“耳目”,为监管和科研提供科学的依据和数据支持。赵文同志自参加工作以来,始终以爱岗敬业的责任意识、求真务实的工作作风坚守在检测事业第一线。

作为一名专业技术人员,她从一名普通的检测人员,经过在仪器设备管理员、标准物质管理员、结果审核人员、质量监督员、内审员、检测室主任等多个岗位的历练,成为一名综合素质过硬的技术多面手。

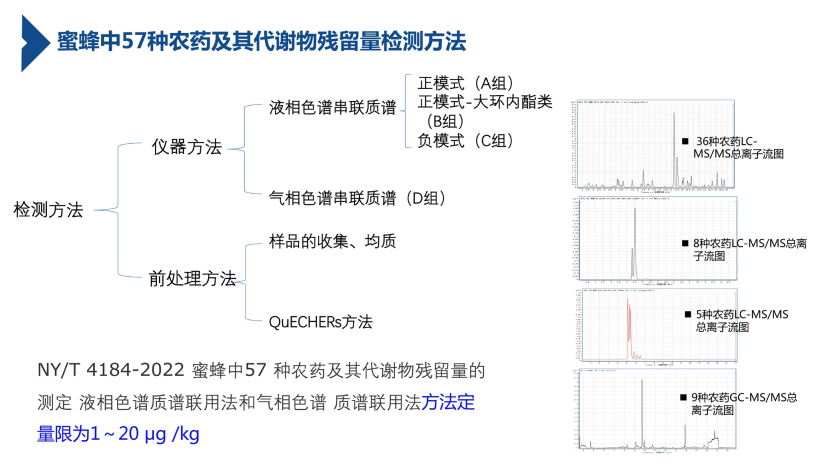

在工作中,她实事求是,一丝不苟。对检测工作中遇到的异常问题进行研究分析,在熟练掌握食品、农产品检测分析项目的基础上,还进行了新方法的开发和完善工作。应用气质联用仪和液质联用仪将蜂产品中的农、兽药残留等检测方法进行优化,扩大了检测范围、提高了结果的灵敏度,同时大大提高了检测效率。根据业务需要,她先后开发了“固相微萃取测定中草药挥发成分”、“鲜花香味化合物检测”、 “蔬菜中的风味物质检测”、“蜂蜜中刺槐苷的检测”、“蜂蜜中草甘膦的检测”等方法,为政府项目、标准制修订、检测业务、科研服务等方面提供了技术支撑和技术储备。

作为仪器设备管理员和标准物质管理员,她积极参与实验室质量体系管理工作,参与编制了质量手册及程序文件,为检测中心历次监督、扩项评审以及飞行检查的顺利通过作出了贡献。

作为检测室主任,她对检测室人员进行合理化工作分配,加强与业务办公室的对接,尽可能的提升检测速度、提高检测效率并降低检测成本。

在加强自身业务技能的同时,她还通过组织中心内部培训及“双百对接”等帮扶活动,将自己的技术专长毫无保留的与大家共同分享,赢得同事和同行的好评,为中心的整体业务素质的提升和研究所的公益性地位作出了突出贡献。

一直以来,赵文同志始终投身到检测工作的第一线,不遗余力的发挥着身上的光和热。

新时代 “星”风采——蜜蜂所四支队伍之星系列宣传之

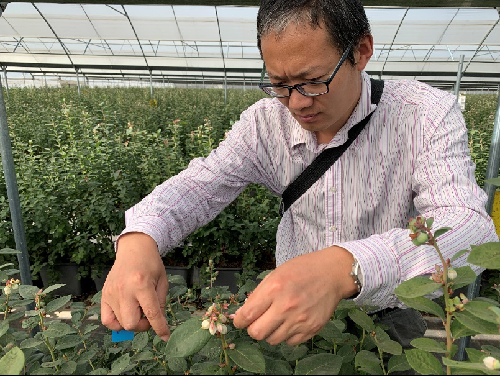

转化之星:杨慧鹏

杨慧鹏,男,中国农业科学院蜜蜂研究所传粉蜂生物学与授粉应用创新团队成员。自2015年入职以来,主要从事传粉蜂生物学和授粉应用研究。

每年3月下旬至4月中旬是新疆生产建设兵团库尔勒香梨开花期。授粉研究依赖于作物开花,延误了花期,2020年的工作任务将无法完成。在居家隔离期间,他密切关注疫情防控动态,并积极与合作方沟通当地疫情防控要求的变化和研究工作准备情况。2020年2月下旬,疫情防控工作取得阶段性胜利,研究所根据院疫情防控指挥部的统一部署,第一时间做出了逐步有序复工复产的工作安排。2020年3月下旬,库尔勒香梨花期将至,该同志通过多方了解得知当地可以允许疆外人员在严格遵守疫情防控要求的前提下进疆开展工作。其本人第一时间向团队首席和所领导汇报了相关情况,并主动申请赴新疆开展相关工作。所领导耐心听取了他的研究计划和工作安排,同意了他的出差申请,并再三叮嘱他要认真做好个人防护和严格遵守当地的疫情防控要求。

通过他的辛苦付出,库尔勒香梨授粉工作顺利开展并取得了良好的效果。以此工作为依托,他还作为子课题负责人获批新疆生产建设兵团南疆重点产业创新发展支撑计划-库尔勒香梨高效无菌授粉技术研究与示范项目。该研究初步的成果“喷雾器/无人机授粉用梨花粉的制备及应用技术”已实现技术转让。

2020年4月下旬,库尔勒香梨授粉技术研究告一段落,他不辞辛苦,先后投身贵州贵阳设施番茄和云南蒙自蓝莓熊蜂授粉技术研究。在贵州和云南的6个多月时间里,他深入生产一线,耐心听取一线生产技术人员的诉求,并在团队成员的协助下科学合理的设计实验,根据当地生产实际,初步建立了一套切实可行的设施番茄熊蜂授粉与病虫害综合防控技术;并结合蓝莓花期熊蜂授粉习性,建立了极早期的蓝莓授粉强度快速检测方法,从而为蓝莓授粉效果的及时评价提供了技术保障。

在新的一年里,他将按照团队既定的目标和路线,在做好疫情防控的同时,争取在科研和成果转化方面做出更大的成绩。